Setelah tren digital terjadi dalam produksi maupun pasca produksi di industri perfilman maka langkah digitalisasi berikutnya adalah digitalisasi bioskop. Digitalisasi bioskop sudah terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Grup Blitz sudah sejak berdirinya menyediakan fasilitas ini, sementara Grup 21 konon kabarnya sudah memesan 200 alat yang disebut DCP (digital cinema package), dan sekitar separuhnya sudah dipasang. Sistem/teknologi yang dipakai Blitz berbeda dengan yang dipakai 21. Pertanyaannya: apa yang terjadi apabila DCP menjadi teknologi standar di bioskop dan kapan hal ini akan terjadi? Sebelum kita bisa menjawab itu maka kita harus mengetahui proses digitalisasi yang sudah berlangsung secara global maupun di Indonesia sejak awal adanya teknologi ini.

Setelah tren digital terjadi dalam produksi maupun pasca produksi di industri perfilman maka langkah digitalisasi berikutnya adalah digitalisasi bioskop. Digitalisasi bioskop sudah terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Grup Blitz sudah sejak berdirinya menyediakan fasilitas ini, sementara Grup 21 konon kabarnya sudah memesan 200 alat yang disebut DCP (digital cinema package), dan sekitar separuhnya sudah dipasang. Sistem/teknologi yang dipakai Blitz berbeda dengan yang dipakai 21. Pertanyaannya: apa yang terjadi apabila DCP menjadi teknologi standar di bioskop dan kapan hal ini akan terjadi? Sebelum kita bisa menjawab itu maka kita harus mengetahui proses digitalisasi yang sudah berlangsung secara global maupun di Indonesia sejak awal adanya teknologi ini.

Seperti teknologi televisi, bioskop digital bukanlah inovasi dari satu orang atau satu grup namun gabungan perkembangan teknologi yang diciptakan oleh bermacam-macam orang dari bermacam-macam latar belakang dari masa yang berbeda-beda sampai menjadi suatu standar baru di industri bioskop.

Tahun 2002 major studios Hollywood membentuk suatu organisasi bernama Digital Cinema Initiative (DCI). Organisasi ini diciptakan untuk menentukan standar arsitektur untuk bioskop digital agar tercapai model yang seragam secara global, berkualitas tinggi dan tangguh. Dengan mengacu pada standar Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) maupun International Organization for Standardization (ISO) maka ditentukan standar/format tertentu yang harus diaplikasikan untuk menyiapkan master materi film, sistem distribusinya, sampai ke urusan perlindungan isi film (content), pengacakan (encryption), dan penandaan khusus untuk menghindari pembajakan (forensic marking). Semua teknologi bioskop digital yang memenuhi persyaratan mereka disebut DCI Compliance (sesuai/cocok dengan DCI). Perbedaan dasar antara sinema analog dengan digital adalah cara pengemasannya (packaging), distribusi, dan penayangannya.

Mayoritas film-film di dunia ini masih dalam bentuk cetak kopi (release prints) atau seluloid (walaupun sudah lama diganti dengan bahan baku dasar polyester). Proses pengerjaannya dilakukan di laboratorium film dengan teknik optical printing (mencetak secara optik) dengan mesin proses positif atau ECP (Eastmant Colour Positives) secara fotokimia (photochemical). Alat untuk memutar materi film ini adalah proyektor film analog. Pada bioskop digital, materinya berbentuk file data digital audio maupun gambar dengan format JPEG 2000 (gambar) dan PCM (audio) dengan resolusi minimal 2048x1080 (2K) sesuai dengan DCI Compliance.

Proses pengerjaan mastering digital ini dilakukan dengan sistem teknologi yang disebut DCP encoding. DCP encoder mengkonversi format data digital post production ke format DCI Compliance. Format data audio dan video digital post production berbeda dengan format DCP. Untuk data video, post production menggunakan format cineon ataupun DPX, sedang untuk audio digunakan berbagai macam format tapi yang populer adalah WAV.

Secara resolusi, kopi film 35mm “tradisional” masih lebih unggul dari format DCI Compliance yang sekarang ada. Format kopi film 35mm diperkirakan setara dengan resolusi 8K sedangkan format tayang di bioskop digital yang paling tinggi kualitasnya masih 4K. Kelebihan format digital adalah kejernihan kualitas gambar yang selalu konsisten karena tidak adanya risiko gambar cacat atau kotor karena sentuhan fisik seperti yang terjadi dengan kopi film.

Untuk pendistribusian, idealnya produser/rumah produksi mengirim materi ke server bioskop pada waktu dan tempat yang ditentukan lewat jaringan satelit. Kenyataaannya, karena keterbatasan infrastruktur, sampai sekarang materi film dikirim secara fisik dalam bentuk hard disk portable ke bioskop tujuan dan kemudian datanya ditransfer ke server bioskop.

Materi film itu baru bisa ditayangkan bila dimasukkan nomor seri khusus ke dalam sistem proteksi isi, pengacakan, dan penandaan khusus yang menempel pada materi film digital itu. Teknologi sistem proteksi isi ini disebut Key Delivery Message (KDM). Dengan KDM, materi film digital hanya bisa dibuka dengan nomor seri khusus pada waktu dan di tempat yang sudah ditentukan. Apabila terjadi pembajakan di bioskop, dengan alat khusus dapat dibaca watermark digital di kopi bajakan sehingga dapat dilacak di bioskop mana dan kapan pembajakan terjadi.

Walaupun sistem proteksi ini sangat menjanjikan untuk keamanan, justru karena materi film sudah berbentuk data digital, banyak pihak yang malah merasa tidak aman karena dengan mudah data dapat ditransfer dan dibuka dengan komputer. Berbeda dengan teknologi analog, di mana pembajakan hanya bisa dilakukan terhadap cetak kopi film di tempat tertentu seperti di gedung bioskop ataupun dengan teknologi high end seperti telecine atau filmscanner.

Lebih Mahal

Untuk bisa memutar film digital, bioskop harus memiliki sistem perangkat pemutar film digital yang DCI Compliance. Perangkat utamanya adalah proyektor digital dengan resolusi 2K ataupun 4K. Proyektor ini terhubungkan dengan berbagai processor pengolah gambar dan audio yang ada di server bioskop. Dari segi investasi, harga pembelian proyektor digital tiga sampai empat kali lipat dari harga proyektor film. Harga proyektor digital sampai saat ini berkisar USD 150.000 sedangkan harga proyektor film analog berkisar USD 50.000. Kita belum mengetahui panjang umur proyektor digital ini karena biasanya perkembangan teknologi digital begitu pesat, hingga upgrade harus selalu dilakukan secara berkala setiap beberapa tahun. Sedangkan dengan proyektor analog, sepanjang masih belum tergantikan oleh proyektor digital, dapat awet digunakan selama 30-40 tahun. Namun di sisi lain, investasi sistem bioskop digital yang mahal di awal dipercaya dapat menekan biaya mastering, distribusi, dan penayangan film untuk jangka panjang.

Walaupun konversi ke bioskop digital terlihat pesat di tahun-tahun terakhir ini, tapi masih banyak kendala untuk menuntaskan pergantian teknologi ini. Faktor utamanya adalah biaya pemasangan sistem ke bioskop. Dengan harga proyektor digital berkisar USD 150.000 maka bioskop-bioskop kecil sulit untuk melakukan konversi. Untuk mengatasi masalah itu di negara-negara maju diberlakukan konsep Virtual Print Fee (VPF). VPF adalah mekanisme pendanaan terhadap bioskop dengan tujuan mengakselerasi konversi digital. Sekarang ini sudah terbentuk beberapa provider yang menangani VPF seperti Arts Alliance Media (AAM) yang berpusat di London dan telah banyak berperan sebagai provider dalam investasi bioskop digital di Eropa. Di Asia sendiri ada Global Digital Creations (GDC) Holding Ltd, yang berpusat di Hongkong.

Pola dasar Virtual Print Fee sebagai berikut:

Pola dasar Virtual Print Fee sebagai berikut:

1. Provider membiayai dulu sistem bioskop digital.

2. Pemilik film dan bioskop membayar biaya VPF setiap kali film masuk ke server bioskop untuk ditayangkan.

3. Bioskop wajib membuat kontrak servis, pemeliharaan, maupun “biaya pakai” untuk menutup biaya sewa.

4. Pemilik film mensubsidi bioskop dengan ikut membayar VPF seolah-olah sebagai pengganti biaya cetak kopi film.

5. Biaya yang dikeluarkan pemilik film ke VPF: 80 persen ongkos sewa setiap tayang. 20 persen ditanggung bioskop.

6. Biasanya kontrak VPF berlangsung selama 5 tahun.

7. Setelah kontrak selesai atau setelah pembayaran lunas, sistem digital menjadi milik bioskop.

Avatar

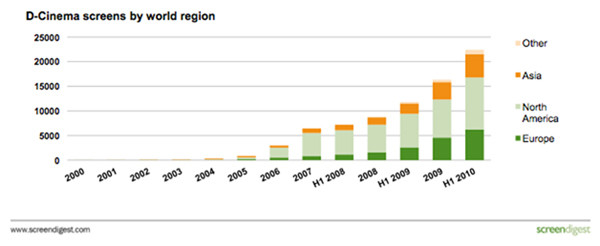

Sampai Juni 2010 dari sekitar 40.000 layar (6.000an bioskop) di Amerika Serikat, sekitar 10.000 sudah memasang sistem bioskop digital. Akselerasi konversi ini sempat terganggu oleh krisis yang terjadi di Amerika pada tahun 2008 karena pendanaan dilakukan dengan pinjaman bank. Di Eropa Barat di masa yang sama sudah ada sekitar 5.300 unit bioskop digital. Di pertengahan tahun 2011, Norwegia menjadi negara pertama yang dengan total 420 layar bioskopnya sudah fully digital berkat subsidi pemerintah. Jumlah perangkat bioskop digital yang terpasang di Indonesia diperkirakan sekitar 100 unit dari total 666 layar yang ada.

Bisa dipastikan bahwa tren pasar bioskop digital di Indonesia sampai sekarang–seperti di kebanyakan negara lain–terbatas untuk memutar film-film Hollywood yang memiliki format digital 3D walaupun ada juga yang berformat 2D. Format film 3D sempat menjadi motor pemicu menjamurnya bioskop digital di seluruh dunia. Sekarang, Hollywood menyuplai film 3D hanya dalam bentuk digital. Bagi bioskop, harga masuk tiket penonton untuk film 3D bisa lebih tinggi dari tiket masuk film 2D.

Dreamworks beberapa tahun lalu menyatakan bahwa format 3D adalah masa depan sinema. Film Avatar yang disutradarai James Cameron di tahun 2009 menjadi benchmark bagi format 3D dan menjadi film yang sangat sukses. Beberapa judul film 3D dari Hollywood kemudian juga berhasil meraih sukses. Namun, prediksi tentang masa depan cemerlang format 3D secara fakta terbantahkan dengan merosotnya pendapatan film-film 3D di bioskop secara drastis belakangan ini. Dengan demikian akhirnya format film 3D tidak bisa lagi diandalkan menjadi faktor penentu untuk mempercepat konversi bioskop ke digital.

Ke depan bisa diprediksi bahwa bioskop digital akan menjadi standar. Tidak ada yang bisa melawan arus perkembangan teknologi. Namun, masih banyak kendala yang menghambat konversi digital ini. Faktor utamanya adalah finansial. Solusi bagi Hollywood terpecahkan dengan konsep VPF namun itupun butuh waktu yang cukup lama karena begitu banyak bioskop yang harus dikonversi dan ini membutuhkan dana yang sangat besar. Di samping itu perlu juga dipikirkan bagaimana dengan keterlibatan pihak pembuat fim-film independen dan lokal di tiap-tiap negara terhadap VPF. Para pembuat film independen ataupun industri film lokal merupakan kalangan ekonomi lemah bila dibandingkan dengan studio besar Hollywood.

Dengan kemampuan finansial yang ada perlu dipikirkan apakah mereka dikenakan biaya VPF yang jauh lebih murah atau malah dibebaskan sama sekali dari biaya itu. Di samping itu biaya konversi materi film ke DCI Compliance menjadi masalah penting. Untuk studio Hollywood biaya itu relatif kecil bila dibanding dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk mencetak kopi film untuk pasar global yang nilainya puluhan juta dollar per tahun. Tapi bagi industri perfilman lokal seperti di Indonesia, biaya itu tidak akan menjadi murah secara drastis dibanding dengan biaya cetak kopi yang jumlahnya relatif sedikit dengan rata-rata sebanyak 40-60 kopi.

Sumber:

Digital Cinema Initiatives (Wikipedia)

Digital Cinema Package (Wikipedia)

Digital Cinema Business FAQ (MKPE)

Digital Cinema Business Technical FAQ (MKPE)