Foto: Didi Mugitriman

28 Oktober 2010

PERKENALAN PERTAMA saya dengan bioskop tua di Yogyakarta diawali dari sebuah tugas mata kuliah Manajemen Media Massa pada 2008. Dosen saya saat itu, Novi Kurnia, menugaskan mahasiswanya untuk menonton dan membuat laporan tentang pemutaran di Bioskop Permata, salah satu bioskop tua di Yogyakarta. Bagi seorang mahasiswa pemalas seperti saya, tugas itu jelas merepotkan, seperti kurang kerjaan, pikir saya. Namun karena semua teman-teman saya melaksanakan tugas itu, akhirnya saya mengerjakannya juga.

PERKENALAN PERTAMA saya dengan bioskop tua di Yogyakarta diawali dari sebuah tugas mata kuliah Manajemen Media Massa pada 2008. Dosen saya saat itu, Novi Kurnia, menugaskan mahasiswanya untuk menonton dan membuat laporan tentang pemutaran di Bioskop Permata, salah satu bioskop tua di Yogyakarta. Bagi seorang mahasiswa pemalas seperti saya, tugas itu jelas merepotkan, seperti kurang kerjaan, pikir saya. Namun karena semua teman-teman saya melaksanakan tugas itu, akhirnya saya mengerjakannya juga.

Meski diawali rasa malas, ternyata kunjungan ke Bioskop Permata begitu berkesan bagi saya. Begitu antusiasnya saya, seperti tokoh Salvatore saat mengunjungi bioskop dalam film Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988). Saya begitu kagum pada Pak Sarjiman, sang pengantar rol film yang menggunakan sepeda, ‘Ini Joni yang sebenarnya, Nicholas Saputra tak ada apa-apanya!’ pikir saya saat itu.[1] Beberapa bulan setelah itu, saya bersama beberapa teman membuat film dokumenter mengenai bioskop ini. Ternyata tugas kuliah itu berhasil mengubah pandangan saya terhadap Bioskop Permata.

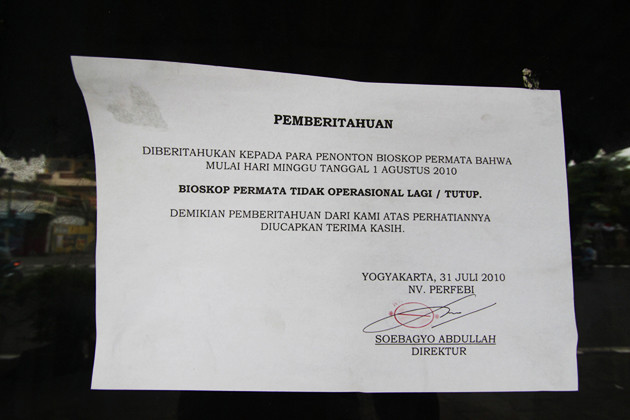

Dua tahun setelah itu, atau tepatnya pada bulan Agustus lalu, seorang kawan mengirim pesan pendek pada saya. Ia mengabarkan bahwa ia baru saja membaca pengumuman di depan pintu masuk Bioskop Permata yang menyatakan kalau bioskop itu akan tutup selamanya terhitung 1 Agustus 2010 lalu. Saya sempat tak percaya, namun setelah saya konfirmasi pada pemilik bioskop, ternyata benar, bioskop Permata gulung layar.

Dua tahun setelah itu, atau tepatnya pada bulan Agustus lalu, seorang kawan mengirim pesan pendek pada saya. Ia mengabarkan bahwa ia baru saja membaca pengumuman di depan pintu masuk Bioskop Permata yang menyatakan kalau bioskop itu akan tutup selamanya terhitung 1 Agustus 2010 lalu. Saya sempat tak percaya, namun setelah saya konfirmasi pada pemilik bioskop, ternyata benar, bioskop Permata gulung layar.

Menurut Bambang, Direktur Umum Bioskop Permata, pada 28 Juli 2010 lalu, para direksi bioskop ini mengadakan rapat untuk membahas rencana penutupan. Rapat tersebut akhirnya memutuskan bahwa Bioskop yang terletak di Jalan Sultan Agung, Yogyakarta ini akan resmi ditutup pada 1 Agustus 2010. Pemutaran film terakhir di bioskop ini sendiri diadakan pada 31 Juli pukul 21.00 yang memutar film berjudul Gairah Dalam Pergaulan dan hanya ditonton kurang dari sepuluh orang.

Hal senada juga disampaikan rekan Bambang, Soebagyo selaku Direktur Utama Bioskop Permata. Menurut Soebagyo, setiap bulan Bioskop Permata bisa merugi sampai lima juta rupiah. Untuk menutup membengkaknya biaya operasional, sebenarnya pihak bioskop sudah mengurangi jumlah pemutaran. Dahulu Bioskop Permata memutar film sebanyak lima kali setiap harinya. Sejak 2010, pemutaran dikurangi menjadi tiga kali setiap harinya. Sayangnya, hal itu juga tak mengatasi masalah.

Untuk menutup kerugian, pada Juli 2010 lalu, bioskop ini mencoba menaikkan harga tiket dari Rp6,000 menjadi Rp7,000. Namun bukan keuntungan yang didapat, penonton malah semakin berkurang. Harga tiket itu jelas terlalu besar bagi penonton Bioskop Permata yang rata-rata adalah kelas bawah. Mengenai penontonnya yang rata-rata golongan bawah ini, Soebagyo pernah mengungkapkannya pada Kompas, “Mereka yang ‘nonton di sini memang dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Meski sepi, setiap ada lima penonton yang datang pasti [film] diputar,” tuturnya.[2]

Untuk menutup kerugian, pada Juli 2010 lalu, bioskop ini mencoba menaikkan harga tiket dari Rp6,000 menjadi Rp7,000. Namun bukan keuntungan yang didapat, penonton malah semakin berkurang. Harga tiket itu jelas terlalu besar bagi penonton Bioskop Permata yang rata-rata adalah kelas bawah. Mengenai penontonnya yang rata-rata golongan bawah ini, Soebagyo pernah mengungkapkannya pada Kompas, “Mereka yang ‘nonton di sini memang dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Meski sepi, setiap ada lima penonton yang datang pasti [film] diputar,” tuturnya.[2]

Bioskop yang pernah diakui oleh sutradara Garin Nugroho sebagai bioskop yang membuatnya mencintai film ini sebenarnya sudah mengalami krisis sejak 1990-an. Namun Bioskop Permata masih bisa bertahan sampai Agustus 2010 lalu. Menurut Soebagyo, bioskop ini mulai sangat kewalahan sejak 2009. “Sejak 2009, ndak tahu kenapa [kami] sulit mendapatkan film. Kalaupun ada film yang diputar, itu cuma film Indonesia [yang] temanya horor [atau] seks. Awalnya orang-orang suka, tapi sepertinya lama-lama penonton jenuh. Sulit mendapat film selain itu,” jelasnya.

Yang mengagetkan adalah bagaimana bioskop ini mendapatkan film-filmnya pada 2009 - 2010. “Kita sampai ‘ngambil film dari semacam distributor atau orang yang liar ibaratnya, mungkin bisa disebut ilegal. Jadi ada orang, entah siapa, datang ke sini ‘nawarin beberapa film, nanti cara balikin filmnya juga kita kirim lewat travel ke Jakarta dan orang itu akan ‘ngambil kembali filmnya di Jakarta di kantor travel tersebut,” tuturnya. Sayang, ia tak mau menceritakan lebih detail mengenai jalur distribusi yang aneh ini. Ia memang menyebut nama seseorang yang biasa mengantarkan film-film tersebut, namun ia meminta agar nama itu tak disebutkan di sini.

Yang mengagetkan adalah bagaimana bioskop ini mendapatkan film-filmnya pada 2009 - 2010. “Kita sampai ‘ngambil film dari semacam distributor atau orang yang liar ibaratnya, mungkin bisa disebut ilegal. Jadi ada orang, entah siapa, datang ke sini ‘nawarin beberapa film, nanti cara balikin filmnya juga kita kirim lewat travel ke Jakarta dan orang itu akan ‘ngambil kembali filmnya di Jakarta di kantor travel tersebut,” tuturnya. Sayang, ia tak mau menceritakan lebih detail mengenai jalur distribusi yang aneh ini. Ia memang menyebut nama seseorang yang biasa mengantarkan film-film tersebut, namun ia meminta agar nama itu tak disebutkan di sini.

Bambang menambahi cerita Soebagyo dengan mengatakan kalau dulu distribusi lebih jelas. “Kita dulu ‘ngambil film dari distributor Sanggar Film atau Dwi Sendang Film, namun sekarang sudah nggak lagi. Saya juga nggak tahu Sanggar Film sekarang masih ada atau tidak.” Yang dimaksud Sanggar Film oleh Bambang adalah sebuah distributor film yang menguasai kawasan Jawa Tengah pada masa jayanya. Sanggar Film dulu juga mengelola Bioskop Mataram Yogyakarta yang sudah lebih dulu gulung tikar pada 9 September 2007.[3]

Bagi Soebagyo dan Bambang, kematian Bioskop Permata akan membuat bisnis bioskop mereka semakin berkurang. Saat bisnis bioskop masih berjaya, di bawah bendera NV Perfebi (Peredaran Film dan Eksploitasi Bioskop), sejak 1983 mereka menguasai 15 bioskop yang tersebar di Yogyakarta, Banjar, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, dan beberapa kota lain di Jawa Tengah. Dengan tutupnya Bioskop Permata, bioskop yang mereka miliki tinggal dua, yakni Bioskop Indra di Yogyakarta dan Bioskop Dieng di Wonosobo.

Tentu ironis melihat bioskop dengan sejarah panjang seperti Permata harus berakhir dengan tragis. Padahal kalau ditilik lebih jauh, bioskop yang memiliki kapasitas sekitar 350 tempat duduk ini merupakan salah satu bioskop bersejarah yang tersisa di Yogyakarta. Seperti ditulis Antariksa pada 2003, Bioskop Permata awalnya bernama Bioskop Luxor.[4] Bioskop ini didirikan pada 1946 bersamaan dengan bioskop lain di Yogyakarta seperti Bioskop Soboharsono, Bioskop Rex, Bioskop Pathuk Garden, dan Bioskop Toegoe. Sebuah artikel di majalah fotografi Fantasma pada April 2002, pernah menyebutkan bahwa sebelum berganti nama menjadi Permata, bioskop Luxor terlebih dahulu berganti nama menjadi bioskop Asta. Namun Soebagyo meragukan pernah mendengar nama Bioskop Asta sebelum bioskop Luxor diubah namanya menjadi Permata.

Tumbuhnya bioskop di Yogyakarta pada 1946, bisa dikatakan merupakan pertumbuhan bioskop generasi awal. Bioskop yang lebih dulu muncul di Yogyakarta adalah Bioskop Al Hambra pada 1916. Bioskop Al Hambra sendiri, sejak Indonesia merdeka mengubah namanya menjadi Indonesia Raya atau lebih populer dengan nama Indra. Mengutip Antariksa, Bioskop Al Hambra terletak di Jalan Malioboro dan terdiri dari dua gedung bioskop yaitu Al Hambra dan Mascot. Al Hambra diperuntukkan untuk kelas sosial tinggi (Eropa, pengusaha Tionghoa, bangsawan Kraton) sementara Mascot untuk kelas sosial rendah (pribumi).[5] Seperti yang dituturkan Yadi, Pengurus Bioskop Indra, yang digunakan untuk bioskop Indra saat ini adalah gedung bekas Bioskop Al Hambra, sementara gedung untuk Bioskop Mascot yang berada di belakang gedung bioskop Indra kini diperuntukkan sebagai gudang.

Bioskop Permata dan Indra (dulu bernama Al Hambra) pada masa itu adalah dua bioskop yang populer sekaligus mewah. Pertautan antara kedua bioskop ini telah terjalin lama. Kembali mengutip Antariksa, bisnis bioskop di Yogyakarta dahulu dikuasai oleh Nederlands Indische Bioscoop Exploitatie Maateschapij yang menguasai bioskop Al Hambra (Indra) dan Luxor (Permata).[6] Ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut merupakan cikal bakal NV Perfebi (Peredaran Film dan Eksploitasi Bioskop) yang kini dikepalai oleh Soebagyo.

Pertumbuhan bioskop di Yogyakarta dibuktikan dengan laporan Kompas pada 1 November 2008 yang menyebut bahwa dahulu kota Yogyakarta memiliki total 19 bioskop yang tersebar di seluruh penjuru kota. Dengan tutupnya Bioskop Permata, otomatis Yogyakarta hanya memiliki tiga bioskop saat ini. Ketiga Bioskop tersebut adalah Bioskop 21 yang berada di Plaza Ambarukmo, Empire XXI yang berada di Jalan Urip Sumoharjo (Jalan Solo) dan Bioskop Indra yang terletak di Malioboro. Beragam terpaan krisis membuat bioskop-bioskop di luar jaringan 21 harus tutup. Hanya romantisme kejayaan masa lalu yang dimiliki oleh bioskop-bioskop tua ini.

Kejayaan Bioskop Permata terjadi pada 1980 – 1990-an. Jamsuki, seorang pemutar rol film (proyeksionis) yang telah bekerja di Permata sejak 1977, menuturkan bahwa dua pemutaran paling ramai yang ia ingat adalah film Ben Hur (William Wyler, 1959) dan Janur Kuning (Alam Surawidjaja, 1979). Terlepas dari anjuran pemerintah yang mewajibkan masyarakat menonton Janur Kuning, menurut Jamsuki, pada dekade-dekade tersebut Bioskop Permata amat ramai dikunjungi orang.

Kejayaan Bioskop Permata terjadi pada 1980 – 1990-an. Jamsuki, seorang pemutar rol film (proyeksionis) yang telah bekerja di Permata sejak 1977, menuturkan bahwa dua pemutaran paling ramai yang ia ingat adalah film Ben Hur (William Wyler, 1959) dan Janur Kuning (Alam Surawidjaja, 1979). Terlepas dari anjuran pemerintah yang mewajibkan masyarakat menonton Janur Kuning, menurut Jamsuki, pada dekade-dekade tersebut Bioskop Permata amat ramai dikunjungi orang.

Bambang mengamini apa yang dikatakan Jamsuki. Menurutnya masa 1970 – 1980-an adalah puncak kejayaan Bioskop Permata. “Saking ramainya, dulu sampai ada extra show, jadi kalau mau ada itu, kita bakal mengumumkan dulu di radio, karena memang penontonnya banyak banget, harus ada pertunjukkan tambahan.” ungkapnya agak bernostalgia.

Seiring perkembangan zaman, popularitas Bioskop Permata semakin menurun. Padahal, Bioskop Permata tak hanya penting sebagai bioskop awal di Yogyakarta, arsitektur Bioskop Permata juga bisa dibilang menarik sebagai peninggalan gaya kolonial di kota Yogyakarta. Berdirinya bioskop ini pada 1946 membuatnya masih memiliki gaya arsitektur yang lekat dengan arsitektur kolonial. Di sisi barat bioskop, misalnya, bangunan ini masih mempertahankan gaya kolonial dengan ciri khasnya pada nok berundak.

Saat ini, sisi barat gedung Bioskop Permata itu juga dihiasi sebuah mural yang diberi nama Matahari. Mural ini adalah karya Aaron Noble, perupa asal San Fransisco, untuk menanggapi keadaan bioskop yang semakin redup perkembangannya. Saat itu, Aaron Noble membuat mural ini atas prakarsa bersama dengan kelompok Apotik Komik dalam “Proyek Sama-Sama” pada 2002.

Saat ini, sisi barat gedung Bioskop Permata itu juga dihiasi sebuah mural yang diberi nama Matahari. Mural ini adalah karya Aaron Noble, perupa asal San Fransisco, untuk menanggapi keadaan bioskop yang semakin redup perkembangannya. Saat itu, Aaron Noble membuat mural ini atas prakarsa bersama dengan kelompok Apotik Komik dalam “Proyek Sama-Sama” pada 2002.

Mural itulah yang kini menjadi penanda penting Bioskop Permata bagi kebanyakan orang. Seiring namanya yang tak lagi populer, kini kebanyakan orang bahkan lebih mengenal Gudeg Permata ketimbang Bioskop Permata. Padahal nama Gudeg Permata dipakai karena tempat makan gudeg itu bertempat di sisi barat Bioskop Permata.

Seperti diakui oleh Soebagyo, masa 1990-an adalah awal dari mulai surutnya penonton di bioskop-bioskop yang ia kelola. Ia mengatakan bahwa tumbuhnya televisi swasta yang menampilkan film sebagai salah satu sajian acaranya, membuat penonton mulai mengalihkan hiburan ke televisi. Ia misalnya menyebut acara Layar Emas yang disiarkan RCTI pada era 1990-an banyak mempengaruhi turunnya jumlah penonton di bioskop. “Orang jadi mikir, paling sebentar [lagi] film yang baru muncul akan diputar di TV. Kalau di TV ‘kan gratis, sementara bioskop bayar, ya jelas mereka milih TV,” keluhnya.

Keberatan Soebagyo agaknya bisa diterima, sebab menurut Jauhari, kehadiran televisi swasta langsung membawa dampak terhadap penurunan omset hingga 50% bagi pemilik bioskop dan produser film. Hal itu tidak saja terkait karena penayangan berbagai film layar lebar melalui televisi, melainkan juga terpenuhinya hasrat mencari hiburan dengan menonton televisi yang lebih murah dan praktis karena bisa dilakukan di rumah masing-masing.[7]

Menurut Kurnia, masalah ini sebenarnya berakar dari belum diberlakukannya window system di Indonesia sehingga tidak ada aturan kapan film layar lebar bisa ditayangkan di televisi. Window system sendiri merupakan sistem yang mengatur pola distribusi film melalui berbagai saluran. Biasanya, setelah enam bulan film diputar di layar lebar, baru bisa ditayangkan di televisi. Konsekuensi dari belum adanya window system adalah terbukanya peluang bagi produser film untuk menjual filmnya secara ‘ijon’ sebelum film tersebut selesai diproduksi untuk mendapatkan tambahan biaya produksi. Dalam negosiasi dengan pihak televisi, beberapa produser terkadang merelakan filmnya ditayangkan di bawah enam bulan setelah pemutaran di bioskop.[8]

Sedikit berbeda dengan rekannya, Bambang mengatakan krisis Bioskop Permata dan bioskop lain yang dipegangnya sangat terasa pada sekitar 1998 – 2000-an. Krisis tersebut disebabkan oleh maraknya VCD, khususnya VCD bajakan di masyarakat, sehingga mereka lebih memilih menonton film di rumah. Untuk kasus di Yogyakarta, VCD memang sangat mempengaruhi pendapatan bioskop. Seperti ditulis Tresnadewi, terdapat pengaruh signifikan antara perkembangan bisnis VCD dengan terpuruknya bioskop di Yogyakarta, hal itu bisa dilihat dari menurunnya jumlah bioskop yang beroperasi hampir bersamaan dengan maraknya bisnis VCD pada 1995 - 2000 dan maraknya jumlah penyewa rental VCD dengan turunnya animo penonton untuk menonton di bioskop.[9]

Lihat juga misalnya perbandingan pendapatan daerah Yogyakarta dari bioskop dan VCD yang disarikan oleh Irawanto. Pada 1995/1996 pendapatan dari bioskop berjumlah Rp1,575,942,680 sementara pada 1999/2000 berjumlah Rp222,666,317 atau berkurang sekitar 80%. Sementara itu, kenaikan justru terjadi di pendapatan daerah dari rental VCD, pada 1997/1998 sebesar Rp2,016,615 sementara pada 1999/2000 berjumlah Rp5,782,950 meski secara nominal terhitung kecil namun kenaikannya hampir mencapai 300%.[10]

Ujian selanjutnya bagi Bioskop Permata datang dari bioskop jaringan 21 yang mulai beroperasi di Yogyakarta sejak April 2006 di Ambarukmo Plaza. Pada November 2007, majalah Kabare Jogja memberitakan bahwa pada hari-hari biasa, bioskop dengan lima studio ini rata-rata dikunjungi sekitar 1800 penonton, sebuah angka yang tak kecil tentu saja. Omset bioskop ini setiap bulan bahkan mencapai 500 juta lebih.[11] Kesuksesan Bioskop 21 di Ambarukmo Plaza akhirnya membuat jaringan 21 membuka Bioskop Empire XXI di Jalan Urip Sumoharjo pada 13 Maret 2009. Kepungan jaringan besar bioskop 21 tentu saja semakin menyudutkan posisi Permata yang tak memiliki modal untuk berbenah.

Soebagyo dan Bambang sebenarnya tak begitu terganggu dengan jaringan 21. “Bioskop kelas dua seperti Permata nggak bisa dibandingin sama 21, lah,” ujar Bambang. “Penonton di 21 kan tendensinya nggak sekadar nonton, tapi juga ‘cari gengsi, nonton di Permata jelas sama sekali nggak bergengsi.” Namun yang mereka keluhkan adalah jalur distribusi yang menurutnya semakin sulit dengan adanya bioskop jaringan 21. Saking kesalnya dengan hal tersebut, Soebagyo berujar, “Ini Negaranya 21 apa Yudhoyono sebenarnya? ‘Ngurus distribusi ‘aja nggak beres.” Agaknya, munculnya jaringan 21 tak hanya mempengaruhi distribusi, tapi yang tak kalah penting adalah bergesernya praktik menonton film. Seperti diungkapkan Zamzam, dalam konteks ini praktik menonton terkait erat dengan komoditas, aktivitas, dan struktur kebudayaan modern lain. Citra-citra yang ditampilkan film, tak lagi dalam kontrol si produsen film, tetapi oleh kondisi fisik bioskop dan sumber daya pengelola bioskop. Konsep menyajikan “pertunjukan film” semacam ini yang sampai sekarang belum dimiliki bioskop di luar jangkauan 21. Hal ini agaknya yang menyebabkan pendapat Bambang mengenai tendensi masyarakat yang pergi ke bioskop tak sekadar untuk menonton bisa dibenarkan.[12]

Agaknya, munculnya jaringan 21 tak hanya mempengaruhi distribusi, tapi yang tak kalah penting adalah bergesernya praktik menonton film. Seperti diungkapkan Zamzam, dalam konteks ini praktik menonton terkait erat dengan komoditas, aktivitas, dan struktur kebudayaan modern lain. Citra-citra yang ditampilkan film, tak lagi dalam kontrol si produsen film, tetapi oleh kondisi fisik bioskop dan sumber daya pengelola bioskop. Konsep menyajikan “pertunjukan film” semacam ini yang sampai sekarang belum dimiliki bioskop di luar jangkauan 21. Hal ini agaknya yang menyebabkan pendapat Bambang mengenai tendensi masyarakat yang pergi ke bioskop tak sekadar untuk menonton bisa dibenarkan.[12]

Di lain pihak, permasalahan distribusi bioskop kelas dua seperti Permata dengan jaringan 21 sebenarnya sempat dibahas. Pada 14 Juli 2010 di Semarang, Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengadakan sebuah pertemuan yang membahas mengenai permasalahan distribusi tersebut. Rapat itu pada intinya mengusulkan agar setelah diputar di Bioskop jaringan 21, sebuah film bisa segera dimainkan di bioskop kelas dua semacam Bioskop Permata. Sayangnya, hal itu belum terlaksana sampai saat ini. “Kalau itu bener-bener bisa terwujud pasti ngebantu banget buat Bioskop ini. Sayang itu belum disahkan, Bioskop Permata ‘udah tutup duluan,” ungkap Soebagyo.

Saat ditemui di rumahnya di daerah Jakarta Timur, Djonny Syafruddin, selaku ketua GPBSI mengakui bahwa keadaan sebenarnya tak sesederhana yang dibayangkan para pengusaha bioskop kelas dua. “Kira-kira begini gambarannya, sekarang produser film di Indonesia itu idealnya buat copy film sejumlah 60 buah, tapi tidak menutup kemungkinan kurang dari itu. Dari 60 copy film yang dia bikin itu, produser pasti akan mikir buat menyebar copy film itu secara efektif. Jaringan bioskop 21, nggak bisa dipungkiri, punya sistem yang bisa dipercayai. Akuntabilitas mereka bagus, makanya produser percaya ‘naruh filmnya di sana,” jelas Djonny panjang lebar. Ia kemudian juga mengkritik bioskop-bioskop kecil yang akuntabilitasnya parah. “Bioskop kecil kadang malah tidak mengembalikan copy film, belum lagi baru bisa membayar produser sampai empat bulan setelah film diputar, kalau seperti itu tentu produser merasa dirugikan, harusnya hal-hal seperti ini juga jadi masukan [untuk] bioskop di luar jaringan 21.”

Saya kemudian bertanya mengapa sebuah film terlebih dahulu diputar di bioskop 21 sebelum ke bioskop kelas dua semacam Bioskop Permata. “Nggak mungkin sebuah film diputar barengan antara 21 dengan bioskop kecil karena peraturannya kalau diputar di daerah yang berdekatan harganya harus sama, sekarang kalau misalnya harganya disamain, nonton di Permata jadi limabelas ribu misalnya, apa ada yang mau nonton disana? Nggak mungkin ada, lagipula hal kayak ‘gitu juga bakal merusak pasar. Nah, pertemuan di Semarang kemarin lagi mengusahakan agar setelah dari 21, film bisa langsung main di bioskop kelas dua, dengan seperti itu diharapkan penonton bioskop kelas dua bertambah,” paparnya.

Lebih lanjut, Djonny mengatakan bahwa nasib bioskop-bioskop kecil semacam Permata bukan sekadar perkara semakin minimnya tontonan semata, melainkan lebih dari itu. “Bisnis bioskop itu dulu ‘gila’, sekitar tahun 1960 - 1980 pendapatan dari bioskop bisa sampai urutan ketiga dalam pendapatan daerah. Selain buat hiburan, bioskop sebenarnya juga bisa jadi indikator kemajuan dan keamanan daerah itu. Dulu, tiap kabupaten paling nggak punya satu bioskop. Efeknya, selain orang terhibur, kalau malam, daerah itu juga masih ramai, jadinya nggak rawan kriminal. Dulu di kampung, bioskop itu nggak sekadar hiburan, sayang sekarang banyak yang tutup,” ungkapnya prihatin. Djonny nampaknya akan makin prihatin bila tahu efek domino yang disebabkan oleh tutupnya Bioskop Permata. Seperti sudah dijelaskan, bahwa selain memegang Bioskop Permata, Soebagyo dan Bambang juga memegang Bioskop Indra dan Bioskop Dieng di Wonosobo. Ternyata, kedua bioskop itu juga terancam tutup. Yang masih menghasilkan di antara ketiga bioskop itu hanya Bioskop Dieng. Keuntungan dari Bioskop Dieng menjadi subsidi bagi kerugian Bioskop Permata dan Bioskop Indra setiap bulannya.

Djonny nampaknya akan makin prihatin bila tahu efek domino yang disebabkan oleh tutupnya Bioskop Permata. Seperti sudah dijelaskan, bahwa selain memegang Bioskop Permata, Soebagyo dan Bambang juga memegang Bioskop Indra dan Bioskop Dieng di Wonosobo. Ternyata, kedua bioskop itu juga terancam tutup. Yang masih menghasilkan di antara ketiga bioskop itu hanya Bioskop Dieng. Keuntungan dari Bioskop Dieng menjadi subsidi bagi kerugian Bioskop Permata dan Bioskop Indra setiap bulannya.

Saat saya mengunjungi Bioskop Dieng yang terletak beberapa kilometer dari Alun-Alun Kota Wonosobo, masih ada beberapa muda-mudi yang menonton di sana. Menurut Bendot, Manager Operasional Bioskop Dieng, mereka masih bisa bertahan karena masih menjadi satu-satunya bioskop di daerah Wonosobo dan sekitarnya. Ia menuturkan, untuk film seperti Laskar Pelangi (Riri Riza, 2008), Bioskop Dieng bisa meraup keuntungan yang lumayan.

Yang menarik adalah bagaimana strategi Bioskop Dieng untuk menarik penonton. Menurut Bendot, bioskop ini kerap mengirimkan surat kepada Bupati agar sebuah film diwajibkan untuk ditonton. Laskar Pelangi dan Merah Putih (Yagi Sugandi, 2009) misalnya, mendapat keuntungan yang lumayan karena ada anjuran Bupati mewajibkan pelajar untuk menonton film tersebut. “Sekarang lagi ‘ngusahain film Darah Garuda (Merah Putih 2) untuk jadi tontonan wajib juga, pokoknya kalau film yang mendidik atau [tentang] perjuangan, kita usahain agar ada surat kewajiban untuk menonton,” papar Bendot menjelaskan strategi meraup keuntungan bioskop itu.

Menurut Soebagyo, bioskop tersebut sebenarnya sudah sejak lima tahun lalu dijual namun belum ada yang mau membelinya. Penjualan tersebut dilakukan untuk menutup kerugian besar yang disebabkan oleh Bioskop Permata dan Bioskop Indra. “Katanya Bioskop Dieng mau dibeli Bupati sana karena di daerah Wonosobo memang hanya itu bioskopnya, jadi harus tetap dipertahanin, kata Bupati, tapi belum ada kabar kejelasan lagi,” jelas Soebagyo mengenai nasib salah satu bioskopnya.

Soebagyo menambahkan, tak menutup kemungkinan kalau Bioskop Dieng juga akan ditutup. Jika hal itu terjadi, jelas sangat menyedihkan karena masyarakat Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga hanya bisa menonton di bioskop tersebut. Jika Bioskop Dieng sampai tutup, maka masyarakat di kawasan tersebut harus menempuh perjalanan lebih dari dua jam untuk menonton bioskop di daerah Magelang ataupun Semarang. Keadaan Bioskop Indra lebih parah lagi. Bioskop yang terletak di Jalan Malioboro dan berseberangan dengan Pasar Beringharjo Yogyakarta ini kini juga tinggal menatap getir kejayaan masa lalu. Saat masa kejayaannya, Bioskop Indra bahkan lebih popular ketimbang Bioskop Permata. Meski belum menyatakan gulung layar seperti Bioskop Permata, namun penonton bioskop ini semakin minim dari hari ke hari. Pada 21 Agustus 2010 lalu misalnya, saya mencoba untuk menonton di pemutaran pertama yang diadakan pukul 11.00 WIB, sayangnya pemutaran tersebut dibatalkan karena sama sekali tidak ada orang yang menonton. Kerugian yang diderita bioskop ini pun semakin berlipat dari hari ke hari.

Keadaan Bioskop Indra lebih parah lagi. Bioskop yang terletak di Jalan Malioboro dan berseberangan dengan Pasar Beringharjo Yogyakarta ini kini juga tinggal menatap getir kejayaan masa lalu. Saat masa kejayaannya, Bioskop Indra bahkan lebih popular ketimbang Bioskop Permata. Meski belum menyatakan gulung layar seperti Bioskop Permata, namun penonton bioskop ini semakin minim dari hari ke hari. Pada 21 Agustus 2010 lalu misalnya, saya mencoba untuk menonton di pemutaran pertama yang diadakan pukul 11.00 WIB, sayangnya pemutaran tersebut dibatalkan karena sama sekali tidak ada orang yang menonton. Kerugian yang diderita bioskop ini pun semakin berlipat dari hari ke hari.

Soebagyo, bahkan dengan nada pesimis, mengatakan bahwa paling lambat Desember tahun ini Bioskop Indra akan tutup, “Sudah tak kuat menahan kerugiannya lagi,” ujarnya singkat. Kemungkinan Bioskop Indra akan ditutup semakin besar setelah sebuah kabar santer yang berembus pada 15 September 2010 lalu. Seperti diberitakan harian Kedaulatan Rakyat, Sultan Hamengkubuwono X mengusulkan untuk membuat kantung-kantung parkir baru guna mengatasi kemacetan di daerah Malioboro, dan Bioskop Indra adalah salah satu tempat yang direkomendasikan oleh Sultan HB X sebagai kantung parkir.[13]

Pada 22 September 2010, Kompas menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 18 Miliar pada perubahan APBD 2010 Yogyakarta untuk pembebasan lahan bekas Bioskop Indra dan sekitarnya. Menurut Eddy Siswanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, anggaran tersebut untuk memberikan pesangon warga yang menempati lahan tersebut.[14]

Saat dikonfirmasi mengenai rencana Bioskop Indra yang akan dijadikan kantung parkir, Soebagyo menyatakan hal itu bukan sekadar wacana. “Tanah Bioskop Indra itu ‘kan memang dari zaman Belanda, kita ibaratnya tinggal ‘nunggu pesangon saja, kalau pesangon sudah dikasih, ya, Bioskop Indra bakal langsung tutup.” Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah dikunjungi oleh utusan pemerintah terkait dengan pesangon bagi para pengurus Bioskop Indra tersebut. “Paling lambat Desember ini juga ‘udah tutup paling,” ujarnya. Yadi, yang merupakan pengurus sekaligus anak buah Soebagyo di Bioskop Indra juga menyatakan hal senada. “Udah pasti kayaknya, Desember atau Januarilah paling [sudah] mulai pembangunan parkirnya. Katanya mau dibuat gedung parkir tingkat empat atau berapa gitu, ya. Bioskop diratakan sama tanah dulu. Hilang nanti bioskop ini.” ungkapnya.

Meski ironis, keputusan pemerintah kota untuk menjadikan Bioskop Indra sebagai kantung parkir amat wajar bila dilihat dari lokasinya yang strategis. Berada di Jalan Malioboro dan berhadap-hadapan dengan Pasar Beringharjo, jelas membuat lokasi Bioskop Indra amat strategis untuk dijadikan kantung parkir. Apalagi karena gedung bioskop ini berdekatan dengan lokasi penting bagi wisatawan, seperti Benteng Vredeburg, Taman Budaya Yogyakarta, dan Mirota Batik yang merupakan salah satu pusat oleh-oleh di daerah Malioboro. Melihat kenyataan itu, agaknya wacana menjadikan Bioskop Indra sebagai kantung parkir jelas tidak main-main.

Bioskop Indra sepertinya tinggal menunggu waktu untuk menggulung layarnya menyusul Bioskop Permata. Entah itu karena kerugian yang dideritanya atau karena pembangunan kantung parkir yang mengorbankan bangunan bioskop pertama dan bersejarah ini. Yang jelas, tutupnya Bioskop Permata bukan tak mungkin akan disusul matinya Bioskop Indra dan Bioskop Dieng di Wonosobo. Bioskop Permata telah menyalakan lonceng peringatan terakhir akan semakin langkanya bioskop tua nan bersejarah di kota Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Seperti diungkapkan Irawanto, berkurangnya jumlah bioskop ‘kelas bawah’ yang kebanyakan ada di kota-kota kecil ini menjadikan masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah menemui kesulitan dalam mengakses bioskop. Padahal, harus diakui bahwa film nasional selama ini mempunyai tempat tersendiri untuk masyarakat di kota-kota kecil. Sayangnya, bioskop-bioskop yang ada sekarang sebagian besar berada di kota besar, menjual kenyamanan maksimal dengan harga yang mahal pula, sehingga fenomena bioskop di Indonesia menjadi fenomena kaum kaya.[15]

Tentu saja, posisi masyarakat menengah bawah akan, sekali lagi, dirugikan. Lenyapnya bioskop murah kelas dua juga berarti hilangnya hiburan yang murah bagi kaum kelas bawah. Tutupnya bioskop kelas dua ini akan semakin meminggirkan masyarakat kelas bawah, bahkan hanya untuk urusan mencari hiburan. Tak akan ada lagi cerita masyarakat kelas bawah menikmati bioskop.

Saya tiba-tiba merindukan pengalaman pertama saya menjejakkan kaki di ruang proyeksionis Bioskop Permata. Pak Jamsuki menyambut saya dengan hangat, ia mengajari saya bagaimana memutar rol film dengan benar, melihat berapa jumlah penonton di pemutaran itu, dan menggulung rol film. Ia seperti Alfredo di Cinema Paradiso, ramah, santai dan menyenangkan. Dalam hati, saya mengingat ucapan Alfredo dalam film itu, “Life isn’t like in the movies. Life … is much harder.” ***

----------------------------------------------------------------------------------------

DIDI MUGITRIMAN lahir pada 1982 di Jambi, Sumatera Barat dan akhirnya menjadi sarjana pada Agustus 2007. Saat ini ia bekerja sebagai fotografer lepas untuk dokumentasi apa saja: ilustrasi buku, seni pertunjukan, jurnalistik, pernikahan, dan lain-lain. Ia belajar fotografi dari teman-teman satu kampusnya di Unit Fotografi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak 2001. Pekerjaan terlamanya terakhir kali adalah menjadi anak magang di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) Jakarta sebagai asisten pengelola proyek pada Mei – Juni 2010.

[1] Joni adalah nama karakter pengantar rol film antarbioskop yang diperankan oleh Nicholas Saputra dalam film Janji Joni (Joko Anwar, 2005). Kembali ke atas

[2] Seperti ditulis Kompas Edisi Yogyakarta, 24 September 2007. Kembali ke atas

[3] Tutupnya Bioskop Mataram pernah dibahas secara mendalam dalam majalah Kabare Jogja edisi November 2007. Kembali ke atas

[4] Antariksa, “Ke Bioskop: Yogyakarta, 1916:1960” dalam Clea No. 4, edisi Mei - Juni 2003; jurnal berkala kritik film terbitan Rumah Sinema Yogyakarta. Kembali ke atas

[5] Antariksa, Ibid Kembali ke atas

[6] Antariksa, Ibid Kembali ke atas

[7] Berdasarkan data Jauhari dalam Budi Irawanto, Novi Kurnia, Rahayu, Menguak Peta Perfilman Indonesia (Yogyakarta: Penerbit FISIPOL UGM, 2004). Kembali ke atas

[8] Novi Kurnia, Posisi dan Resistensi Politik Perfilman Indonesia (Yogyakarta: Penerbit FISIPOL UGM, 2008). Kembali ke atas

[9] Berdasarkan data Tresnadewi dalam Budi Irawanto, Op Cit. Kembali ke atas

[10] Budi Irawanto, Ibid. Kembali ke atas

[11] Gigin, "Twenty One, Diminati Karena Fasilitas dan Lokasi", majalah Kabare Jogja edisi November 2007. Dalam tulisan tersebut Gigin membandingkan redupnya bisnis bioskop di luar jaringan 21 dengan perkembangan pesat jaringan 21 yang baru beberapa tahun beroperasi di Yogyakarta. Kembali ke atas

[12] Ditulis oleh Zamzam dari kelas penelitian penonton yang diadakan Rumah Sinema Yogyakarta pada 2006, penulis mengutip pendapat ini dari Kompas edisi Yogyakarta, 1 November 2008. Kembali ke atas

[13] “Malioboro Selalu Macet: Perlu Penambahan Area Parkir”, harian Kedaulatan Rakyat, 15 September 2010. Kembali ke atas

[14] “Lahan Parkir: 18 Miliar Pembebasan Lahan Bioskop Indra”, Kompas edisi Yogyakarta, 22 September 2010. Kembali ke atas

[15] Budi Irawanto, Op Cit. Kembali ke atas

(Sumber: Jurnal Karbon, tulisan merupakan edisi revisi dari tulisan awal yang pernah dimuat di Jakartabeat.net )