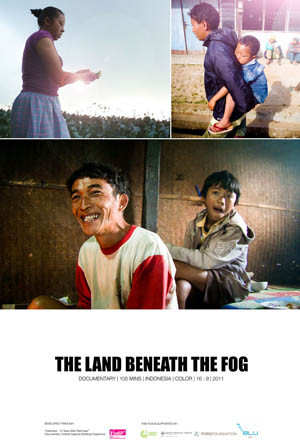

Film Negeri di Bawah Kabut (The Land Beneath the Fog) memenangkan Special Jury Prize untuk Muhr Asia Africa Documentaries pada Dubai Film Festival 2011 awal Desember lalu. Film ini merupakan debut pertama film dokumenter panjang dari Shalahuddin Siregar. Film dokumenter ini memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas diam-diam sedang menghadapi perubahan tanpa mereka mengerti alasannya. Sebagai komunitas petani yang mengandalkan sistem kalender tradisional Jawa dalam membaca musim, mereka dibuat bingung oleh musim yang sedang berubah. Muryati (30th) dan Sudardi (32th), berusaha memahami kenapa hujan turun lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gagal panen dan harga jual yang terlalu murah menjadi ancaman. Sementara itu Arifin (12th) dihadapkan pada pertanyaan; masa depan seperti apa yang ditawarkan kepadanya? Pada usia yang masih sangat muda, dia harus berhadapan dengan sistem sekolah negeri yang kompleks.

Film Negeri di Bawah Kabut (The Land Beneath the Fog) memenangkan Special Jury Prize untuk Muhr Asia Africa Documentaries pada Dubai Film Festival 2011 awal Desember lalu. Film ini merupakan debut pertama film dokumenter panjang dari Shalahuddin Siregar. Film dokumenter ini memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas diam-diam sedang menghadapi perubahan tanpa mereka mengerti alasannya. Sebagai komunitas petani yang mengandalkan sistem kalender tradisional Jawa dalam membaca musim, mereka dibuat bingung oleh musim yang sedang berubah. Muryati (30th) dan Sudardi (32th), berusaha memahami kenapa hujan turun lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gagal panen dan harga jual yang terlalu murah menjadi ancaman. Sementara itu Arifin (12th) dihadapkan pada pertanyaan; masa depan seperti apa yang ditawarkan kepadanya? Pada usia yang masih sangat muda, dia harus berhadapan dengan sistem sekolah negeri yang kompleks.

Sebelumnya, Shalahuddin Siregar adalah finalis Eagle Award2005 (dengan hasil film dokumenter pendek 13 September) dan pernah menyutradarai film feature berjudul Kuda Laut. Shalahuddin bicara tentang filmnya, pilihan festivalnya, dan tentang dokumenter itu sendiri.

Film Indonesia (FI): Bagaimana awal mula muncul keinginan untuk produksi film Negeri di Bawah Kabut (NdBK)?

Shalahuddin Siregar (SS): Aku kenal tempat itu (Desa Genikan) sudah dari 1997, tapi baru muncul pikiran untuk membuat film di situ pada tahun 2006. Lalu mulai riset sampai tahun 2008. Dalam proses itu, cerita yang aku inginkan tidak berkembang. Aku daftar di JIFFest 2007, dan pada saat itu memang masih terbawa gaya Eagle Awardkarena lulus dari sana tahun 2005. Memang gayanya masih gaya jurnalistik. Waktu itu seputar bagaimana masyarakat di desa itu, yang berbatasan dengan hutan, hendak dijadikan Taman Nasional Merapi-Merbabu. Lalu, mereka khawatir tidak punya akses ke hutan. Itu yang ingin aku filmkan waktu itu: soal hutan dan masyarakat, konfliknya, ya terbayanglah filmnya akan seperti apa.

Namun, setahun kemudian, ada beberapa film yang mengubah persepsiku tentang dokumenter, salah satunya film Nicolas Philibert berjudul Etre et Avoir (2002). Aku suka banget filmnya tapi aku terus bertanya, apa ya yang membuatku suka film itu? Aku juga ngobrol dengan banyak orang setelah itu. Lalu, aku menonton film Yuli Andari, Bulan Sabit di Atas Laut, dan menemukan jawabanya di situ. Bahwa yang hilang dari dokumenter Indonesia itu adalah karakter. Karakter itu tidak pernah ada karena biasanya hanya model wawancara, bukan model observasi. Sedangkan di film itu, mereka intim banget dengan karakter-karakter di dalamnya, seperti betul-betul terlibat, padahal ceritanya sederhana. Nah, itu yang kemudian membuatku berpikir ulang dalam membuat NdBK ini. Jadi, tahun 2007 dengan gaya yang masih jurnalistik itu, filmku ditolak JIFFest.

Tahun 2008, aku kirim dengan treatment baru, yang beda. Aku tidak punya cerita, tapi aku punya karakter ini, sudut pandangnya ini. Jadi, ada dua keluarga. Aku ingin observasi selama beberapa tahun tentang dua keluarga ini. Bagaimana mereka bertahan dengan menggunakan sistem pertanian tradisional, dan ya tentu saja ide-ide lain di balik itu. Pada keluarga kedua, ada satu anak yang kemudian menjadi karakter utama filmku, namanya Arifin. Dia punya dua abang dan aku cukup dekat dengan abangnya. Melihat dia sebagai adik abang ini, pertanyaan pertamaku adalah, masa depan seperti apa yang ditawarkan pada anak itu? Itu treatment kedua dan perbaruan dari film NdBK. Itu dikirim ke JIFFest tahun 2008 dan ditolak juga.

Namun, proposal yang sama dipilih Berlinale Talent Campus('Doc Station', 2009). Dari sana dikembangkan lagi sama dua mentor, satu dari Inggris, satu dari Finlandia. Tahun itu juga, Lisabona Rahman menawarkan workshop "Indonesia - 10 Years After Reformasi": Documentary Cinema Capacity Building Programme, yang sudah berjalan sebelumnya. Aku ditawarkan masuk di tengah-tengah, di fase kedua. Menurut mereka risetku sudah selesai, tinggal menulis. Makanya, dibantu menulis treatment, mengerucutkan semua treatment sebelum syuting. Itu membantu banget. Setelah itu, mereka juga menawarkan untuk mendanai produksi. Namun, untukku ada hal-hal yang buatku penting untuk diselesaikan sebelum mulai syuting: biaya produksi, alat, terutama soal ide. Filmnya akan seperti apa, siapa yang punya kontrol. Namun, akhirnya kita bekerja sama dengan Goethe Institut Indonesien(GII).

Lalu, kami mulai syuting Desember 2008 dan harusnya selesai November 2009. Itu menurut timeline dari GII sebagai sponsor. Mereka memberi uang hanya sampai saat itu. Termasuk juga Ford Foundation(FF) yang memberi beasiswa, timeline juga sama. Namun, karena aku merasa belum cukup, aku melanjutkan syuting tahun berikutnya. Itu masih dibantu FF juga. Kami selesai syuting 2010, tetapi selama syuting 2008-2010 itu, editornya sudah bekerja paralel. Itu pada tahun 2010 dan akhirnya baru selesai November 2011.

FI: Berarti memang ada perbedaan apa yang didapat ketika di Eagle Award dengan workshop yang Anda ikuti selanjutnya sehingga mengubah treatment NdBK tadi?

SS: Aku ikut Eagle Award tahun pertama, sedangkan formatnya menjadi berubah dalam beberapa tahun. Yang aku ingat, pada Eagle Award pertama, tidak secara jelas diminta untuk arah jurnalistik seperti itu. Tentu saja karena untuk TV maka ada kompromi, misalnya durasi 20 menit. Di Eagle Award, aku merasa beruntung karena mentornya mengerti apa yang aku mau. Pada waktu itu aku tidak tahu cara membuat dokumenter, macam-macam bentuknya, definisinya apa. Aku cuma bilang kalau aku nggak mau dokumenterku ada wawancara. Namun, memang dibantu sama workshop-nya untuk membentuk itu menjadi seperti yang aku inginkan. Terutama mentornya.

Dari pengamatanku, EA setelah angkatan pertama semakin ada tema, semakin mengerucut. Memang cenderung tidak dokumenter dan makin mengarah gaya jurnalistik. Ada keterbatasan yang membuat kita tidak bisa jauh dari gaya jurnalistik, misalnya, syuting hanya dua minggu. Otomatis membatasi, membatasi bentuknya dan buatku jadi tanggung. Seperti pada filmku, ada kompromi besar waktu itu, karena kalau mau 100%, orang tidak akan mengerti. Jadi, kemudian di filmku ada voice over di depan, tiba-tiba voice over hilang, lalu ada wawancara di belakang. Itu kan cara paling gampang.

Tapi buatku pribadi, arahan Eagle Award jadi jurnalistik banget. Namun kalau mau fair, gaya jurnalistik pada dokumenter tidak cuma pengaruh Eagle Award. Kebetulan saja Eagle Award acara besar karena di TV nasional. Padahal workshop-workshop yang dibikin juga berperan besar karena mereka sudah menentukan temanya ini, treatment-nya harus begini.

FI: Lalu, apakah berarti memang dokumenter itu memiliki pasar di TV?

SS: Hmm, waktu itu mungkin bukan karena pasarnya TV ya, tapi dokumenter dianggap sebagai aktivisme. Pada titik itu, harus ada satu isu besar yang harus diungkap, jadi seperti kampanye, advokasi, sehingga kemudian lupa bahwa dokumenter itu bagian dari film. Sampai tidak ada treatment, tidak ada artistik. Itu yang Nicolas (Philibert) katakan pada salah satu wawancaranya, bahwa film yang dibikin sangat banal, tidak penting. Namun yang membuat dokumenter menjadi film karena ada tinjauan sinematik di situ. Film NdBK ini jelas banget dan dibantu dengan mentor workshop waktu itu, Sebastian Winkels (Jerman). Gambarnya kebanyakan still, akan sangat minim handheld, dan kami pakai logika editing yang sudah kita pikirkan dari awal. Misalnya, kalau adegan orang mau masuk rumah, kita tidak perlu mengikuti orang dengan handheld dan masuk ke rumah sampai cahaya harus diubah. Cukup tunggu di depan, cut, nunggu di rumah, kan? Jadi, treatment awalnya sudah begitu dan dijalankan sampai selesai. Sebastian juga sempat menyarankan untuk mencoba handheld. Dia memberi contoh-contoh handheld yang bagus. Namun, pada waktu itu ada hal yang mau aku garisbawahi bahwa bentuk dokumenter tidak semata-mata hanya seperti itu. Yang gambarnya mentah, seperti mengejar-ngejar momen, seperti tidak bisa berpikir bagaimana momen dibuat. Jangan seperti hanya menerima kenyataan itu.

Misalnya waktu syuting, aku sudah memikirkan, adegan ini akan jadi apa. Kalau dokumenter yang lain biasanya semua direkam saja dulu. Misalnya lagi, di filmku ada adegan suami istri saling pijat. Sebenarnya itu di dapur dan ada banyak orang banyak di situ. Di belakangku ada orang sedang menonton TV, kami minta tingkat suara TVnya dikecilkan. Di situ juga ada anak kecil dan dia main-main terus. Namun, waktu syuting, aku ingin mengisolasi dua orang ini dengan kamera sehingga penonton akan membaca bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu selain mereka berdua. Jadi intim, kan? Itu berhasil. Ketika editing, suara anak dihapus, suara TV juga, sehingga pada suasana itu, penonton akan merasa di situ hanya dua orang. Adegan itu dibuat oleh cameraman dan sutradara. Itu maksudku dibentuk. Kebetulan saja cameraman dan sutradaranya satu orang. Itu maksudku dibuat, jadi tidak hanya menerima kejadian itu di situ.

Film ini banyak main-main dengan gambar. Ada banyak sekali. Mulai dari kamera, misalnya. Jika mengambil sudut ini maka akan berefek seperti apa ke gambar itu. Ya, nanti kalau sudah nonton, bisa ketahuan, deh.

Realitas

FI: Bagaimana soal realitas dalam dokumenter? Banyak yang beranggapan bahwa ketika adegan diatur sedemikian rupa, berarti itu bukan dokumenter.

FI: Bagaimana soal realitas dalam dokumenter? Banyak yang beranggapan bahwa ketika adegan diatur sedemikian rupa, berarti itu bukan dokumenter.

SS: Buatku nggak ya. Film itu manipulatif, editing maipulatif, kamera manipulatif. Ketika sebuah film jadi, ia menjadi kenyataan yang terpisah, walau tidak seratus persen terpisah. Ia menjadi dunia baru yang diciptakan pembuat film untuk ditawarkan. Tidak mungkin bicara kenyataan karena pada satu orang saja, ada banyak lapisan yang tidak diceritakan. Pembuat film kan mau filmnya melihat mereka seperti apa, itu semua by design.

Itu yang buatku kemudian, ada kreativitas dalam dokumenter. Kita tidak hanya merekam. Kalau begitu, ya mending membuat video mantenan saja. Kamu punya visi, mau membuat filmmu seperti apa. Buatku balik lagi soal karakter. Banyak dokumenter yang hampir tidak mengenal tokohnya. Ada wujudnya di situ, tapi tidak mengenal orangnya itu.

Film ini sudah beberapa kali diputar di luar dan ternyata pengalaman orang yang menonton sesuai dengan yang kami inginkan. Mereka merasa dekat dengan tokohnya. Cerita film ini kan klise, kalau secara harafiah. Namun, karena treatment tadi, keintiman dengan tokoh, itu jadi tidak klise. Mereka benar-benar merasa terlibat. Di film ini ada satu anak yang mau sekolah tapi tidak bisa, itu kan ceritanya klise banget. Namun, ada satu orang Jerman yang waktu kami presentasi di GI, dia merasa lega waktu melihat si anak bisa sekolah. Atau ketika di Dubai, kami sedang makan siang, ada orang dari Singapura yang bilang bahwa dia sampai kepikiran ketika melihat sayuran (yang dihidangkan), membayangkan betapa beratnya para petani itu memproduksi dan bercocok tanam. Itu yang aku kira kalau dengan metode wawancara akan susah dapatnya. Di Yogyakarta pun waktu kami preview, ada yang bilang film ini bisa mentransfer rasa. Seperti ketika hujan ya… dinginnya terasa.

FI: Waktu riset film ini bisa dibilang cukup panjang. Apa memang waktu riset yang panjang mempengaruhi kualitas sebuah film dokumenter?

SS: Ya, itu sangat penting. Ketika kemarin aku diminta jadi pembicara untuk promo Eagle Award tahun ini, salah satu masukanku ya riset yang baik. Jangan salah, ya. Banyak yang mengira kalau riset untuk dokumenter seputar data, seperti jumlah penduduk, ketinggian desa. Padahal bukan sekadar itu.

Kalau kita datang ke satu tempat syuting, itu biasanya orang-orang malah berkumpul. Apalagi anak-anak. Namun di film ini, bahkan orang satu kampung pun itu sudah tidak peduli. Misalnya ketika kami mengikuti orang berjalan dari belakang, lalu dia masuk rumah, orang-orang yang ada di situ tidak melihat kamera dan hanya menghadap ke orang ini. Coba bayangkan, padahal ada boom mic, ada kameramen, ada satu asisten yang membawa tripod ke mana pun. Tiga orang itu sebenarnya cukup menarik perhatian, tapi orang-orang sudah tidak menganggap kami ada di situ atau tidak.

Keintiman. Itu yang paling utama kelihatan. Semua protagonis di situ sampai merasa kami invisible. Namun aku juga memastikan di sisi lain bahwa kami visible, sehingga orang sadar bahwa ada orang lain yang merekam. Hal-hal seperti itu bisa dominan dengan riset yang matang. Riset juga membantu membaca kebiasaan. Film ini banyak yang statis gambarnya, bahkan 95% gambar itu dengan tripod. Lalu, aku juga harus mempelajari ruangan di rumah itu. Kalau dia keluar dari sini, berarti harus bagaimana. Apa yang mereka lakukan dari pagi? Cahaya datang dari mana? Itu berkaitan dengan sinematografi: kalau kamera di sini, efek cahaya akan seperti apa. Atau jika mereka mau pergi jualan tiap pagi dan aku ingin ada gambar keluar kamar, berarti aku benar-benar menunggu dari jam tiga pagi. Jadi, ada riset terhadap ruang juga, termasuk cahaya, dan itu membantu sekali.

Termasuk mengenali satu desa dan kami sudah hafal. Itu membantu misalnya ketika mengikuti tokoh ini dari sekolah ke rumah. Kami mau ada gambar dia jalan dan habis itu kami pakai logika editing tadi, mau ambil gambar dia dari dalam rumah. Tahu jalan jadi penting karena kemudian di tengah jalan, asistenku lalu bawa tripod dan sudah menunggu di rumah. Kami sudah tahu potong jalan di mana untuk sampai rumah duluan. Jadi begitu tokohnya datang, kita sudah di rumah dan mengambil gambarnya dari dalam.

FI: Butuh waktu berapa lama untuk melakukan pendekatan seperti itu?

SS: Kalau dulu biasanya tiap akhir minggu. Namun ketika dulu masih kerja di LSM, kalau tinggalnya bisa tiga hari, ya aku tiga hari di sana. Pokoknya rutin. Hampir setiap minggu selama dua tahun itu dan rutin. Pertama aku datang dengan kamera foto karena waktu itu tidak ada niat membuat film. Cuma mau motret dan buatku hiburan itu adalah berinteraksi dengan orang. Motret itu tidak bisa pakai zoom dari jarak jauh lalu bikin potret. Namun mesti ada interaksi dulu, baru motret. Tahun kedua baru bawa video. Awal-awalnya susah karena mereka juga punya kecurigaan, jangan-jangan ini kiriman Perhutani. Mereka takut banget difoto apalagi kalau bawa rumput dari gunung. Butuh waktu lama untuk tahu itu karena mereka tidak mengungkapkan langsung. Namun, aku belajar dari gesture. Ketika mereka dipotret membawa rumput, rasanya tidak nyaman, seperti menghindar. Baru kemudian aku tanya. Riset juga termasuk soal membangun kepercayaan. Bagaimana orang percaya bahwa kita tidak membawa hal negatif bagi mereka. Banyak banget yang harus dilalui. Bahkan ketika sudah diriset, tidak ada jaminan bahwa ketika syuting hal itu tidak akan terjadi. Ada pihak-pihak lain yang tidak diduga. Namun, dengan riset yang matang, jadi lebih mudah diselesaikan.

FI: Lalu, Anda bilang bahwa Anda mau membuat film?

SS: Bukan cuma bilang bahwa kami mau bikin film. Aku juga bilang dapat uang dari mana. Bilang semuanya. Ini merupakan salah satu yang paling susah. Pertama karena perkara bahasa. Bahasa Jawa mereka beda dengan Yogya. Makanya kami dibantu, aku mencari asisten di sana. Dengan keluarga yang satu itu lebih gampang karena aku pernah tinggal di rumah itu selama dua tahun. Mereka pun sudah sampai bilang ya bikin saja. Toh, mereka juga niat mencari saudara. Keluarga yang kedua, triknya lain lagi. Aku kenal salah satu dari tiga bersaudara itu, kita sering ngobrol, dan dia sering kerja di Yogya jadi buruh bangunan. Jadi, bisa interaksi dengan bahasa Indonesia, ngobrol, minta tolong untuk izin dengan keluarganya.

Pokoknya transparan. Bahwa uangnya dari GII, Goethe itu apa, Ford Foundationitu apa. Bahwa kami tidak bisa bayar mereka dan tidak memberi uang untuk ini, tapi kami dapat beasiswa. Uang itu kan tricky banget. Sempat muncul masalah pada syuting terkait dengan uang, tapi bukan dengan keluarga ini. Justru dengan orang-orang di sekitarnya karena mereka bilang narasumber ini bodoh karena tidak dikasih uang. Soalnya kan kami dapat uang, kami datang dengan kru. Krunya dibayar, alat banyak, datang naik mobil. Mereka dibilang bodoh dan kami dibilang memanfaatkan mereka. Itu yang tadi kubilang tidak bisa diprediksi. Mereka sempat terpengaruh, tapi tidak sampai mengubah kooperasi mereka, karena kami dapat selesaikan dengan baik. Semua transparan.

Ada kondisi ketika salah satu anaknya butuh uang. Banyak yang bertanya, kenapa kami tidak kasih uang? Ya karena memang bukan itu tujuannya. Film ini kan justru mau tahu bagaimana dia dapat uang itu. Kalau kita kasih, ada intervensi, padahal itu bagian penting dari film itu. Mereka tahu kami tidak memberi uang.

Prosesnya luar biasa secara emosional dan pengalaman. Sekarang mau menalar dulu karena masih takut dan kehilangan kepercayaan diri untuk membuat film di tempat lain. Salah satu rencanaku membuat film di Kupang karena aku jatuh cinta sepenuhnya dengan tempat itu. Aku biasanya membuat sesuatu memang berasal dari imaji. Jadi waktu itu aku lagi jalan ke Atambua, melewati gereja kayu di pinggir jalan, ada rumput-rumput, dan orang-orang keluar dari gereja. Imaji itu yang aku ingat sampai hari ini, dan dari situ inspirasinya, bukan karena isu tertentu. Namun, ada masalah dengan kepercayadirian aku, bagaimana mulai risetnya karena akan jauh secara geografis. Tujuan ke Kupang, mencari tempat untuk bikin, bagaimana menjelaskan ke orang sana, untuk tinggal lama di situ, karena tidak mungkin terus-terusan di sana juga selama setahun. Sampai sekarang aku masih belum tahu, apa sudah saatnya memberi uang di awal untuk protagonis, karena kebanyakan Eropa seperti itu. Ada perjanjian tertulis dari awal.

Sekarang ini, ada satu tema yang mau aku kembangkan ke depan, masih di seputar Jawa, belum keluar, dan aku akan bayar dua tokoh itu di depan. Buatku itu akan membantu pembuatan film.

Sistem produksi

FI: Bagaimana sistem produksi film ini?

SS: Kru utama ada tiga orang. Satu orang sebagai sutradara merangkap kameramen, satu sound recordist, dan satu asisten. Asisten itu orang lokal. Dia bekerja untuk mengurus barang-barang, ketika kami mobile, termasuk membawa tripod dan tas kecil yang isinya segala macam. Dia juga yang menginformasikan, misalnya kami kebetulan lagi di Yogya, dia juga yang memberi kabar ada perkembangan apa di sana, mau syuting apa tidak.

Untuk kamera, kami memakai Sony Z7. Itu satu format saja dan baru ketahuan kalau itu sangat membantu di pasca produksi. Kalau formatnya beda-beda, convert-nya lama dan harus bayar lagi karena artinya kita harus menambah biaya hari, kan? Lalu suaranya direkam terpisah menggunakan Fostec termasuk boom mic-nya.

Waktu syuting sekitar 155 hari, on camera, itu selama dua tahun, dan mendapat footage sebanyak 118 kaset yang artinya 118 jam, yang kemudian hasilnya menjadi 105 menit, dengan format HDV.

Edit-nya memakai Final Cut Pro dan sekarang sedang diproses di BLU Post Asia. Mereka juga mendukung kami dalam bentuk pengurangan harga. Dari pelayanan itu mereka kasih diskon banyak banget. Jadi, kami anggap itu dukungan dari mereka. Sekarang lagi grading termasuk sound mix, dan tanggal 30 Desember sudah lock semua. Tinggal dibawa ke Kuala Lumpur untuk membuat master dari HD karena di Indonesia tidak ada yang bisa. Di Bangkok juga bisa, tapi di Kuala Lumpur lebih murah.

Soal alat, timku membeli alat sendiri. Awalnya aku menolak masuk workshop itu karena harus berbagi alat. Buatku agak absurd di dokumenter karena kita harus berbagi dengan empat tim waktu itu. Waktu itu aku bilang tidak mau dan memilih untuk syuting dengan Mini DV saja dulu. Namun kemudian kami cari alternatif lain. Pada waktu itu kami mendapat pekerjaan dari Jerman, dan uang itu yang dipakai untuk beli alat. Sedangkan untuk kaset, itu sumbangan dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

FI: Mengapa Anda memilih untuk merekam suara secara terpisah? Bahkan, ada posisi sound recordist tersendiri.

SS: Tujuannya memang untuk mendapatkan suara yang baik dan aku dapat. Sound-nya berhasil menangkap suasana yang aku inginkan. Kemudian terbantu dengan editing. Artinya, dia bisa mengimbangi gambar. Sound recordist itu penting banget dan jarang sekali dokumenter dengan proses yang panjang menggunakan sound recordist. Artinya, tenaga-tenaga itu pun sebenarnya sedikit. Makanya aku pribadi sangat tertarik, mengetahui pengalaman sound recordist-ku, dari sudut pandangnya. Aku sebagai kameramen dan sutradara bekerja dengan sound recordist, yang harus dilakukan sebenarnya banyak sekali. Sound dengan suara, kamera dengan gambar, kadang-kadang bisa jadi berbeda. Ada dimensi yang selama kita syuting, membuat jadi banyak banget belajar. Jarang sound recordist yang bekerja bareng selama hampir 2 tahun. Dia yang menyesuaikan dengan kamera, dia tahu blocking. Ketika bergerak mengambil gambar, biasanya aku tidak peduli dengan sekitarku. Kemudian aku menyadari bahwa tidak bisa 100% seperti itu karena harus memikirkan blocking. Sound recordist menyesuaikan untuk menjaga suara tetap stabil dan tidak loncat. Kalau mengandalkan suara dari kamera kan bisa berubah-ubah. Sedangkan sound recordist menjaga suara itu biar stabil.

Suara itu menjadi penting karena benar-benar bisa mempengaruhi mood. Bahkan ketika proses editing, ketika hendak memotong gambar, kadang-kadang malah tidak melihat gambarnya tetapi berdasarkan suaranya.

FI: Kalau soal workshopnya sendiri?

SS: Setahuku, workshop-nya itu diajukan GII tapi bekerja sama dengan DKJ, lalu mereka mengajak Ford untuk ikut bantu. GII membantu mendanai produksi, Ford itu memberikan beasiswa yang mereka sebut learning grant. Jadi, Ford itu memberikan seperti semacam gaji. DKJ seingatku membantu menyediakan stok kaset, kalau tidak salah. Juga beberapa penyelenggaranya mewakili DKJ. Seingatku pada awalnya mereka banyak menonton dulu. Seperti mau membahas dokumenter itu apa, dan brainstorming untuk mengubah persepsi tentang dokumenter. Seingatku seperti itu karena aku tidak ikut dari awal.

Lalu, mereka membuat film pendek, baru menulis treatment. Nah, aku baru masuk di situ karena aku sudah riset selamat dua tahun dan materinya sudah ada. Materi itu yang kami kembangkan di workshop ini. Aku banyak ngobrol dengan Sebastian, memetakan materi ini bisa dibuat apa, tokoh-tokoh ini mau dibuat bagaimana, ceritanya yang mana. Efisien dalam syuting kalau sudah ada fokus, jadi tidak cuma syuting-syuting doang, lalu babak belur di editing. Setelah itu baru syuting yang harusnya dari 2008 sampai 2009, tapi syuting sampai 2010.

Selain Sebastian sebagai tutor, ada juga kelas-kelas sebelum kami syuting yang membahas kamera dan suara. Tutornya dari Indonesia, ada Ipong (Iponxonik), ada Unay (Gunnar Nimpuno). Jadi, semua lini memang disiapkan dari awal.

FI: Berapa besar bujet untuk film ini?

SS: Nilai produksinya kira-kira sebesar 500 juta rupiah. Biaya produksi itu 75 juta, beasiswa dari FF sekitar 125 juta, bantuan dari GII di luar biaya produksi, yang langsung ke kami sebesar 25 juta, pasca produksi sebesar 125 juta, termasuk alat, jadi sekitar 500 juta. Biaya ini yang kemudian sempat membuat aku bertanya, apakah kualitas film dipengaruhi biaya ini? Ketika aku sudah melihat filmnya, aku berpikir, gila juga kalau mau membuat film seperti ini dengan biaya sebesar ini. Bisa mencari uang dari mana kalau tidak dengan sistem grant seperti ini? Memang workshop-nya yang didesain untuk menaikkan tingkatan dokumenter. Banyak tanggapan dari orang yang bilang bahwa penontonnya belum siap dan akhirnya memang jadi hitungan bisnis bahwa kalau tidak ada penonton, ya sama saja bunuh diri. Itu yang akhirnya mempengaruhi soal kesinambungan karya. Itu pula yang kemudian mempengaruhi pilihan festival dan panjang sekali ceritanya.

Festival

FI: Mungkin bisa dimulai bercerita tentang pilihan festival ini, termasuk mengapa memutar pertama kali di Dubai Film Festival 2011 lalu.

FI: Mungkin bisa dimulai bercerita tentang pilihan festival ini, termasuk mengapa memutar pertama kali di Dubai Film Festival 2011 lalu.

SS: Pertama diniatkan ke Yamagata International Documentary Film Festival. Aku respek dengan Yamagata karena penontonnya. Kedua, targetnya International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Cuma ya tidak sampai saja, tidak selesai. IDFA diselenggarakan bulan November, dan film ini baru selesai November. Pilihan ketiganya baru Dubai International Film Festival. Aku riset dan kemudian memutuskan itu. Memang ada unsur-unsur yang tidak masuk akal buat orang lain. Seperti, kita mau film ini tayang perdana di Asia. Maunya juga diputar di Indonesia dulu. Namun aku punya persoalan dengan festival di Indonesia saat itu. Aku bermasalah dengan hal kecil, misalnya soal pemutaran. Belum ada festival yang betul-betul concern memutarkan film, memikirkan proyektornya, panitianya tidak memikirkan bahwa film harus diputar semaksimal mungkin. Belum cocok saja, mungkin. Kami kan membuat film tidak main-main. Jadi, untuk hal-hal kecil seperti itu akan kami pikirkan.

Ya, jawabannya itu. Itu memang personal sekali, tapi buatku penting. Aku membuat film mati-matian, ya aku tidak mau dong pas pemutaran perdana, gambarnya beda warna, suara tidak beres. Ya, itu salah satu yang mempengaruhi pilihan festival.

FI: Kesadaran soal pemutaran yang baik itu mulai terbangun kapan?

SS: Sejak kenal Kinoki. Kinoki punya konsep yang sangat concern dalam memutar film. Kinoki sebagai ekshibitor memikirkan sekali standar untuk memutarkan film yang baik. Ada usaha untuk itu. Penghargaan untuk pembuat film dan audiens yang akan menonton. Aku memang agak protektif karena film ini sangat visual dan sangat hening. Jadi, kalau ada yang mengacaukan ruangan itu dan semuanya jadi tidak beres, penonton tidak akan dapat 100%. Makanya aku sangat hati-hati.

Kembali ke soal festival, selain ingin tayang perdana di Asia, aku memilih festival film yang memang dokumenter. Biasanya kalau digabung dengan fiksi, jadi 'hilang' dokumenternya. Meskipun beberapa festival film memang bisa menaikkan nama, tapi untuk kesinambungan, bukan soal nama melainkan uang atau hadiah dari festivalnya. Aku betul-betul pragmatis dan buat beberapa orang aku jadi naïf karena mengejar uangnya. Namun, memang masuk ke Dubai, ada dua hal penting. Pertama, karena festivalnya sangat ramah dengan sutradara. Kami waktu itu kirim file, karena belum sempat postpro, tapi tetap diberi ruang. Walaupun dengan file tetap baik kualitasnya. Waktu itu pakai HD Quicktimeyang besar file-nya mencapai 45 GB. Salah satu pertimbangannya ya kemudahan itu.

Kedua, aku yakin banget bahwa tidak mungkin film ini tidak dapat satu kategori dari tiga hadiah itu, karena waktu itu aku belum lihat lawannya siapa. Baru ketika sampai sana, melihat katalognya, ternyata bersaing dengan Jafar Panahi (Iran), Anand Patwardhan (India), dan dokumenter dari Jepang yang menjadi box office di negerinya, yang juga membuat semua orang nangis ketika nonton film itu. Aku langsung merasa, "mana nih kepercayaan diriku kemarin?" Lalu ya, berarti tinggal bagaimana menikmati festival ini saja (tertawa). Jadi ya waktu menang memang benar-benar tidak menduga.

Pilihan ke Dubai itu memang pragmatis, tapi buatku alasan itu kuat. Itu kan seperti berjudi: kalau tidak menang, berarti kesempatan di festival kelas satu, seperti Berlinale International Film Festival, jadi mengecil. Selama ini kan kirim ke festival kelas satu dulu, baru Dubai, yang belum termasuk festival yang dihormati, istilahnya. Ini yang jadi banyak pertanyaan orang, kenapa tidak Berlinale dulu? Namun buatku, ya seperti yang kubilang, tidak sembarangan, tapi dipikirkan.

Kenapa kemudian sangat pragmatis? Kalau ngomongin Berlinale, festival kelas satu, yang didapat kan eksposur nama. Misalnya, aku jadi terkenal karena filmku di Berlinale sehingga aku akan lebih mudah mencari uang. Padahal kenyataannya tidak semudah itu. Aku punya pengalaman di Berlin Talent Campus dan ada dua mentor. Yang satu lebih ngobrol soal treatment film, lebih ngutak-ngatik filmnya mau jadi apa. Yang kedua, dia produser, tapi sangat tidak normatif. Hal pertama yang dia ajarkan dan sampai sekarang lengket di kepalaku, dia bilang jangan co-production. Sedangkan itu terbalik, karena biasa untuk negara-negara dunia ketiga, mereka berusaha untuk kerjasama, co-production dengan PH-PH di Eropa. Padahal dia orang Finlandia.

Dia bilang kalau co-production, biaya akan naik 30%. Termasuk dia memberikan bocoran soal sales agent. Bahwa sebenarnya orang-orang di Eropa itu sulit percaya pada orang seperti aku yang bukan siapa-siapa. Aku butuh 'jaket' orang yang punya nama, baru mereka percaya bisa kerja sama dengan aku, misalnya. Semakin ke sini aku semakin sadar, itu bukan cuma perkara uang. Namun, karena aku kenal diriku sendiri, untuk film seperti ini, aku tidak mau kontrolnya dipegang orang lain, tidak mau diintervensi secara ketat. Film ini hasil banyak ngobrol dengan banyak orang, bukan dengan satu orang yang menentukan kamu harus melakukan dengan ini. Termasuk ketika preview, kalau ada yang kasih masukan, akan kami ubah kalau memungkinkan. Kalau co-production tidak bisa seperti itu karena harus sepakat dari awal, mau membuat film seperti apa. Ini yang aku dapatkan akhir-akhir ini. Aku ambil contoh, kita co-production dengan Prancis. Otomatis PH sana akan mengarahkan film itu sesuai kultur sana, yang akan dimengerti penonton sana. Lalu apa poinnya? Kita mau sudut pandang kita yang dilihat. Kalau mereka inginnya melihat Indonesia dengan sudut pandang Prancis, dengan melihat pasar mereka di sana. Kalau kita bikin film seperti itu, misalnya, pasarnya belum tentu mengerti, jadi kita harus membuat yang mereka mengerti. Aku tahu bahwa diriku tidak akan bisa bekerja seperti itu. Aku mau menunjukkan bahwa ini sudut pandangku, kalau mau menonton, mau mengerti, ya tonton. Makanya turunan dari itu, pilihan festivalnya jadi berbeda.

Aku tidak butuh nama, tetapi butuh uang. Perjudian di Dubai kebetulan berhasil. Pilihan lain soal festival, aku tidak mau festival yang membatasi dengan harus world atau international premiere di sana. Aku memang punya daftar festival yang memang sudah aku plot. Katakan, misalnya aku kehilangan Berlinale, tapi itu tidak masalah karena memang itu bukan tujuanku, dengan alasan tadi itu dan semua festival itu ada uangnya. Namun, sekarang sudah nothing to lose, kalau menang ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa.

Uang dan hadiah ini memang untuk membuat film lagi. Pertama memang pasti ada pembagian ya, tapi persentasi terbesar memang untuk film selanjutnya.

FI: Bagaimana rencana distribusi untuk di Indonesia sendiri?

SS: Awalnya mau masuk bioskop, tapi mentok karena tidak bisa 35mm. Ada alternatifnya yaitu Blitz Megaplex, karena dia bisa digital. Namun, Blitz hanya di beberapa tempat, sedangkan kami berencana memutar di kota-kota yang justru di luar Jawa. Jakarta, Bandung, Yogya, itu sudah banyak tempat pemutarannya, tetapi seperti Padang menjadi tempat pertama yang kami tuju.

Namun, desain distribusinya akan berlapis. Lapisan pertama, berusaha memutarkan dengan kualitas yang terbaik, supaya filmnya bisa sampai ke penonton 100%. Makanya aku sedang mencari partner. Kalau ada uang, aku tidak mau mengurus sendiri lagi untuk ini. Membuat film saja sudah setengah mati. Jadi, kalau ada uang, aku berusaha untuk melepaskan, menyerahkan pada yang bisa mengatur. Berharap ada agen pemutaran yang menawarkan dan berani mengatur pemutarannya. Lapisan kedua akan masuk ke kampus-kampus, baru kemudian pada lapisan ketiga, terserah siapapun yang mau memutar. Saat ini, pemutaran di Dubai sudah berjalan bagus, lalu jika pada akhirnya nanti akan diputar di layar tancap, setidaknya selama lapisan pertama, gambarnya bisa tetap dapat dan suara juga.

Aku juga ingin punya target penonton sih, tapi aku belum berani bilang berapa. Namun, memang buatku penonton Indonesia itu yang lebih utama. Masuk festival justru buat memberi eksposur di dalam dan soal ada uangnya saja yang bisa dipakai. Lalu, untuk nanti dijual atau tidak (dalam bentuk DVD), masih belum tahu.

FI: Bicara soal pemutaran di Indonesia, tidak berniat untuk memutarkan di kompetisi Festival Film Dokumenter 2012, misalnya? Apalagi mereka satu-satunya festival khusus dokumenter di sini.

SS: Aku lagi lihat-lihat situasi dulu. Aku punya pengalaman dengan festival itu, terutama ketika pemutaran. Kalau ada improvement soal pemutaran, aku masih mau. Sedangkan kalau cuma untuk ditonton orang, ya kami sudah punya desain distribusi seperti tadi.

Soal festival, aku juga masih coba-coba. Untuk film, industri saja belum punya bentuk, apalagi dokumenter? Kemudian ya keputusanku untuk festival itu bukan insting tapi betul-betul dipelajari. Buatku ini coba-coba. Mungkin ini bisa jadi kulturnya dokumenter ya, siapa yang tahu. Mencari uang buat dokumenter karena ini tidak bisa dijual, lho. Jadi, ya buatku ini coba-coba dan itu asyik.

Sedangkan untuk Festival Film Indonesia, aku mau menyertakan karyaku kalau FFI sudah ada program pemutarannya. Kalau untuk penghargaan saja, nggakdeh. Apalagi (pemberian penghargaan) dokumenter masih off air (tertawa).

FI: Lalu, apa menurut Anda lebih banyak festival dokumenter akan membantu untuk perfilman dokumenter itu sendiri?

SS: Semakin banyak festival sebenarnya membantu festival lain untuk terlibat. Kalau misalnya ada dua festival, maka mereka akan saling membuat diri mereka menjadi pilihan kan? Yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas. Kedua, semakin banyak festival, semakin banyak jalur distribusi. Kalau ada festival di Papua, mereka yang akan atur pemutarannya. Di Palu, syukurlah katanya mau ada. Kita tinggal kirim film dan percaya mereka memutar dengan baik. Ya paling tidak, yang seperti-seperti itu yang buat kita juga penting.

Negeri di Bawah Kabut (The Land Beneath the Fog)| Dokumenter | 2011 | 105 menit | Warna | Stereo | Format: HD | Produser, Sutradara, Penata Kamera: Shalahuddin Siregar | Perekam Suara: Tommy Fahrizal | Penyunting Gambar: Fajar Kurniawan, Shalahuddin Siregar